幼児の生徒さんのレッスンをご紹介します。

こども脳育×知育音楽協会®メソッドを使用しています。

幼児の初心者さんのレッスンをご紹介

これからピアノを始めようかな?と考えている方の参考になれば幸いです。

ピアノの習得には毎日の練習が大切です。

レッスンで行った内容を、毎日ほんの少しの時間でいいのでご自宅での遊びの時間や移動時間、お風呂の時間などに取り入れてくだされば幸いです。

絶対音感のトレーニング

まずはじめに絶対音感のトレーニングをします。

※絶対音感の練習は、ご希望があった場合のみに行っています。

音楽を聴いてから行うと、短期記憶によって和音の聞こえ方の混乱や記憶の妨げになるため、レッスンの最初に行います。

絶対音感のトレーニングは江口式絶対音感プログラムを採用しています。

ポイント

絶対音感の練習は毎日大変ですが、IQが上がることが脳科学で証明されています。

私のこども達もこちらのプログラムから絶対音感を習得しました。お忙しい保護者の方にとって毎日の練習は非常に大変ですが、いつでもご相談くださいねとお伝えしています。

-

-

参考絶対音感は何歳までに訓練をはじめる?

実際に私が自分の子供にやった絶対音感のトレーニングの方法についてお伝えしています。絶対音感は何歳までに訓練を開始する?絶対音感について、一般的には7歳になる前に訓練をはじめることが必要と言われています。トレーニングが進まないなどの悩みについても掲載しています。

続きを見る

音のしっぽを聴こう

ピアノ、または低年齢の生徒さんにはライアーを使用し、「音が切れる瞬間」を聴きます。

ポイント

ここでは聴く力、集中力、忍耐力、指示を聴く力を育てています。

音には発音と響きがあります。

発音してから響きが無くなるその瞬間まできちんと聴く練習をすることによって、音楽を丁寧に演奏することにつながります。

0~1歳の生徒さんはライアーを使用して音を聴いて頂いています。

ライアーはお母さんのお腹にいた時と近い波動で音が鳴るため、低年齢の子供たちにはとても安心できる音が鳴ります。

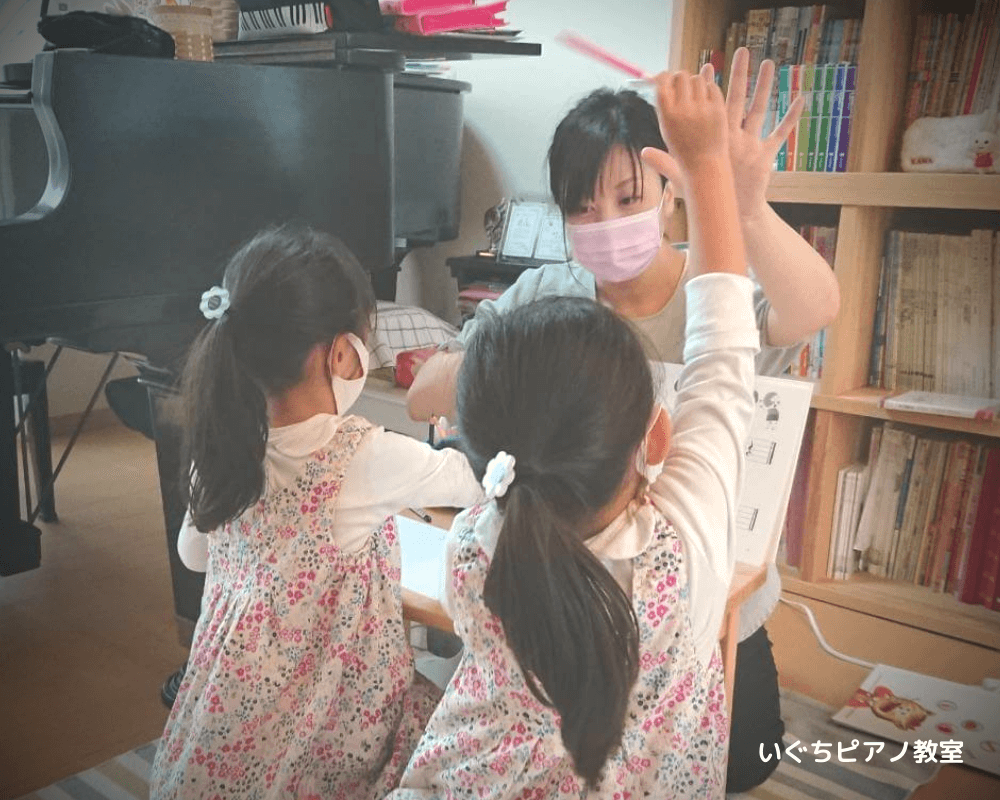

指への回路づくり

ピアノを弾くには、脳からの指令が素早く指に伝達できることが重要です。

まず、指の体操、指番号を、手あそび歌を使って覚えます。

手あそび歌は手軽ですが、拍感を感じてもらうことにとても効果的です。幼稚園などでたくさんやって覚えておられるので、生徒さんも大好きですね。

左右を覚えるのもこの頃ですので、レッスンの度に、右手と左手を確認します。

「右手はどっちかな?」

これらのトレーニングはとっても簡単です!気軽にお風呂なで毎日やって頂くととても効果的です。

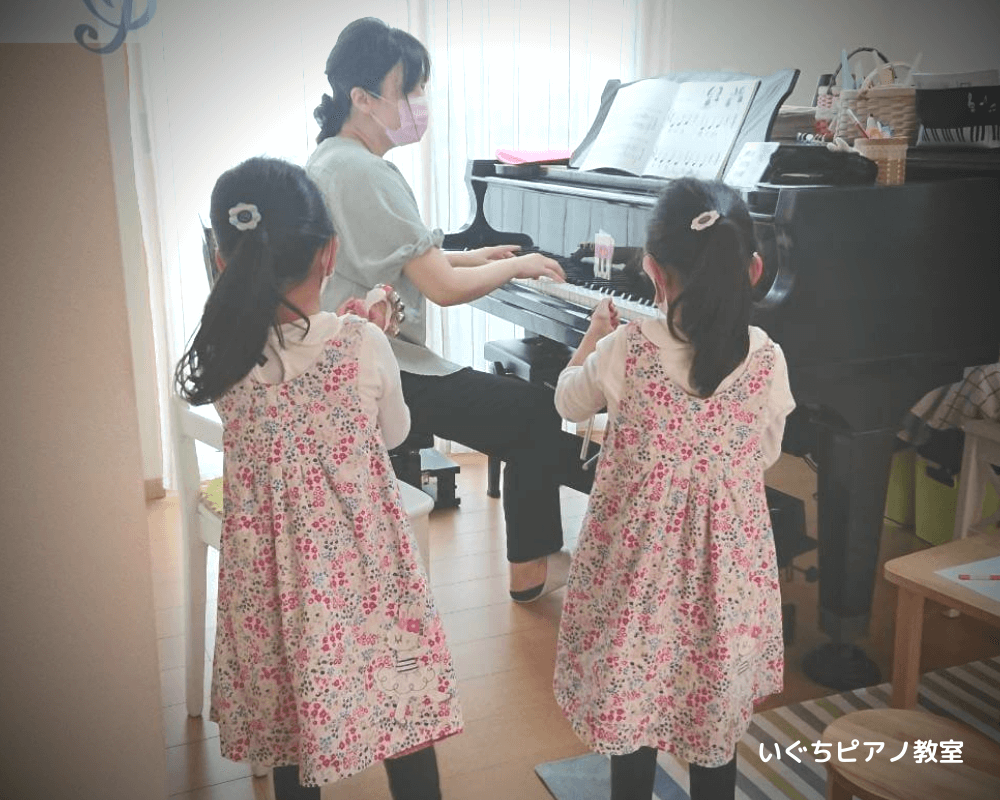

実際にピアノを弾こう

幼児さんのはじめてのピアノ。

まだ集中力や筋力が育っている途中なので、長い時間ピアノに向かうのはむずかしいものです。

最初は、椅子の座り方や手の構え方など、基本の姿勢から少しずつ練習します。

思い通りに体を動かすって、実はとっても難しいこと。大人でも慣れない動きには肩に力が入ってしまいますよね。

まだ筋力が弱い小さな手に、無理のないように、お子さんのペースに合わせて丁寧にレッスンしています。

「3番と4番の指を上げるよ」

導入には「ピアノランド」を使っています。

ピアノランドでは、4拍子・2拍子・3拍子・6/8拍子など、いろいろなリズムが早い段階から出てきます。曲の雰囲気もにぎやかだったり、ちょっとさみしかったり、こわ〜い感じの曲があったり…彩り豊かな音楽がたくさん!

レッスンでは、良い姿勢・脱力・音の表現・楽譜を見ながら弾くこと・指先への体重ののせ方・暗譜など、音色にこだわって演奏できるよう少しずつ練習していきます。

「ピアノが歌っている」って、きっとこういうことなんだな〜と、子どもたちが感じられるようになって頂けるようにレッスンしています。

拍感トレーニング

童謡を歌いながら、音楽に合わせておはじきをシートに置いていく練習です。

ポイント

音感、拍感を感じるとともに、一瞬待つ「心」をトレーニングしています。

子どもは「待つこと」がちょっと苦手です。

はじめは、ほとんどの生徒さんが音楽に合わせておはじきを置くのが難しく感じます。でも、繰り返し練習するうちに、だんだんズレずにリズムに合わせて置けるようになっていきます。

こうした練習は、演奏にもつながります。たとえば、待ちきれずに次の音に早く入って、どんどん速くなってしまう…そんなことも防げるようになります。

そして、これは日常生活にもつながる力です。たとえば、けんかで言い返す前に「ちょっと待って。本当に今、それを言っていいのかな?相手を傷つけないかな?」と、心をコントロールできるようになると素敵ですね。

リズム活動

音符は、音の名前を表すだけでなく、その音の長さや重さも伝えています。

リズムをたたく練習の前に、動物の絵を使って音符の持つ「重さ」や「エネルギー」を感じてもらいます。

その後、実際の音符を使ってリズムをたたく練習をします。

音符の導入

音楽ノートを使って、音符の理解を深めていきます。

まだ鉛筆をしっかり持てない低年齢の生徒さんには、シールを貼ることで楽しく取り組んで頂いています。

楽譜にはト音記号や線、音符の位置など、たくさんの情報が詰まっています。

シールをはがしたり、自分で音符を正しい位置に書いたりすることで、指先を使いながら手の力も育てられます。

アンサンブル

楽器を鳴らしながら、みんなでいろいろな歌を歌います。

子どもたちに大人気の時間で、「今日はこれを歌いたい!」と生徒さんが曲を提案することもあります。

唱歌や、これから練習する楽譜の曲、いろいろなジャンルの歌を楽しみます。もちろん、歌だけの日もありますよ。

ただ拍子を感じるだけでなく、その曲が持つ雰囲気やフレーズの味わいも大切に。私も一緒に演奏しながら、子どもたちに音楽の楽しさを届けています!

毎回内容がガラッと変わるわけではありませんが、小さな子どもたちには「繰り返すこと」がとても大切です。

ころころと内容を変えることはほとんどなく、何ヶ月かは同じようなパターンをじっくり続けます。

この繰り返しが、安心感を生み、着実な成長につながっていきます。

幼児の音楽教育|「できること」を繰り返した先に見える、もっと大切な事

「まだそれをやるの?」と感じられるかもしれませんが、どうかご理解ください。

小さな子どもたちは、新しいことに次々挑戦するよりも、すでにできるようになったことを繰り返すことに喜びを感じます。特に音楽は終わりのない世界であり、一人ひとりの感じ方や表現が異なるため、正解がありません。

今「ここまで弾けるようになった」と感じている曲でも、数年後に再び弾いてみると、また違った景色が見え、新たな発見や工夫が生まれます。

音を間違えずに弾くことが目的ではなく、一つの曲をじっくりと追求しながら深めていくことを大切にしています。

一通り弾けるようになったその先にこそ、音楽の本当の面白さや学びが待っているのです。

幼児さん、コンクール前日のホール練習

飽きてしまうことがあっても、きっと何年か経ったときに「また弾いてみよう!」と思ってもらえるはずです。そんなときにすぐ思い出して弾けるように、今はじっくりと弾きこんでみましょう。

その経験が、今のソルフェージュのレッスンで培っている音楽表現力にきっとつながっていきます。

また、今は動き回っている目の前の小さな子どもさんも、数か月後には「そういえば、ピアノの前にこんなに長く座って練習できるようになったね!」と感じていただけると思います。

⇒ ご入会までの流れ

体験レッスンについてのお問い合わせ

\こちらをクリック♪/